J'emprunte ce texte. J'espère que je respecte tous les

droits. L'auteur est Gilles Clément, professeur invité sur la chaire annuelle

de Création artistique pour l'année académique 2011-2012 au Collége de France.

Hymne au jardinier, à l'écologie, nouvelle relation avec le vivant...

Source : Cléo/OpenEdition, Unité

mixte de services 3287, CNRS, EHESS, Université de Provence, Université

d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 3, place Victor Hugo, Case n°

86, 13331 Marseille Cedex 3, France

Juste quelques phrases pour vous mettre en appétit, tirées de ce

texte :

"Le paysagiste règle

l’esthétique changeante du jardin (ou du paysage) ; le jardinier

interprète au quotidien les inventions de la vie, c’est un

magicien".

"Au jardin, il

suffit d’être et cela demande un silence. Le

silence dont je parle ne concerne pas l’espace de l’enclos – par nature

soumis au discret vacarme des animaux – mais celui qu’il faut aller puiser

au dedans de soi-même en se débarrassant un à un des encombrants savoirs, comme

on le fait de vêtements inutiles. La présence au jardin suppose l’esprit nu et le corps exposé. Il

est alors possible de risquer le rêve".

"Le jardin autorise le désarmement ;

quiconque pénètre le jardin bardé de certitudes se trompe de porte, car même si

le jardin est « botanique », hérissé d’étiquettes savantes, ce n’est

pas la science qu’il nous demande d’apprécier avec dévotion, mais l’incroyable

projet de nous livrer les clefs du vivant grâce à l’approche scientifique,

immédiatement conjurée par l’éclat des pétales de fleurs, le vol d’un bourdon,

le pèlerinage des fourmis, le cri pleuré du pic noir et tout à coup cette

lumière sur l’herbe rousse de l’été qui rejette dans l’ombre un sous-bois

inconnu, donc nouveau".

Ce texte ne se lit pas à la manière du zappeur,

du boulimique d'Internet qui veut tout voir sans rien entendre ni écouter. Il

porte sur les fondamentaux de notre planète et invite au changement de

paradigme.

Bonne lecture

Bernard

BILLET INVITE

Jardins, paysage et génie naturel

Leçon inaugurale prononcée

le jeudi 1er décembre 2011 au collège de France, Gilles Clément.

Parler du jardin ou du paysage dans le cadre du Collège de

France, c’est envisager le jardin et le paysage comme un ensemble susceptible

d’être enseigné sous la forme de cours. De mon point de vue, le jardin ne

s’enseigne pas, il est l’enseignant. Je tiens ce que je sais du temps passé à

la pratique et à l’observation du jardin. J’y ajoute les voyages, c’est-à-dire

la mise en comparaison des lieux que l’homme habite et dans lesquels il

construit à chaque fois un rapport au monde, une cosmologie, un jardin. J’y

ajoute encore les rencontres, la diversité des pensées, la surprise,

l’ébranlement des certitudes. Ces pratiques de terrain auxquelles je dois tout

s’appuient néanmoins sur un alphabet du savoir, ce à quoi chacun de nous

devrait avoir accès et que, précisément, on appelle des cours, nécessaires pour

accéder à l’expérience.

Aussi me suis-je demandé comment on pouvait dispenser un

savoir presque tout entier issu de la confrontation avec le terrain sous une autre

forme que celle de l’atelier. L’atelier : un assemblage d’énergies

croisées où les enseignants, « enseignés » par les étudiants et par

le terrain lui-même, se contentent de réajuster les trajectoires de la

puissance créative pour renforcer la cohérence et la clarté de la pensée. Aussi

je remercie le Collège de France, et plus particulièrement Philippe Descola, de

m’avoir invité à un exercice nouveau : faire passer le champ de nos

hésitations à ceux qui, venus en étudiants, pourraient, à la fin, se découvrir

jardiniers.3

4

Je parle de jardiniers et non de paysagistes, ou de

techniciens de l’environnement, bien que les fonctions correspondant à ces

profils soient liées entre elles. En composant le jardin, le jardinier crée un

paysage ; en l’accompagnant dans le temps, il fait appel aux techniques de

maintenance horticoles et environnementales. Il couvre le champ de la

complexité des fonctions assumées séparément par le paysagiste et le

technicien, mais avant tout il s’occupe du vivant. Cette charge singulière le démarque de tous les

acteurs de l’espace public : les architectes, les urbanistes, les

artistes, les aménageurs divers et, bien sûr, les paysagistes. S’il n’est pas

nécessaire de faire appel au vivant pour construire un paysage, il est impensable

de s’en passer dans un jardin. Pour cette raison, j’utiliserai plus souvent le

terme de jardinier que

celui de paysagiste.

Cela se comprend ainsi : le paysagiste règle l’esthétique changeante du

jardin (ou du paysage) ; le jardinier interprète au quotidien les inventions de la vie, c’est un

magicien.

L’un et l’autre se complètent, mais pour des raisons

historiques récentes qui bouleversent le rapport de l’humanité à son habitat,

on ne peut concevoir le rôle du paysagiste cantonné à la seule construction

formelle ou fonctionnelle de l’espace en faisant abstraction de la dimension

biologique, à moins d’en faire un simple designer, ce qu’il n’est pas.

Jardin, paysage, environnement : trois termes

du langage commun qui demandent précision.

Paysage,

selon moi, désigne ce qui se trouve sous l’étendue de notre regard. Pour les

non-voyants, il s’agit de ce qui se trouve sous l’étendue de tous les autres

sens. À la question : « qu’est-ce que le paysage ? », nous

pouvons répondre : ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé de

regarder ; ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé d’exercer nos

sens au sein d’un espace investi par le corps. Il n’y a pas d’échelle au paysage,

il peut se présenter dans l’immense ou dans le minuscule, il se prête à toutes

les matières – vivantes ou inertes –, à tous les lieux, illimités ou

privés d’horizon : nous pouvons parler de paysage ici-même, au sein du Collège de France, dans

cette salle pourvue de formes, de lumières, de relief et de sol en parterre

tapissé d’humains…

S’agissant d’un ressenti (et de sa transcription, par

exemple dans un tableau : les premiers paysagistes sont des peintres et

non des aménageurs), le paysage apparaît comme essentiellement subjectif. Il est lu à travers un

filtre puissant composé d’un vécu personnel et d’une armure culturelle. La

Beauce, interprétée comme un vide monotone en France, apparaîtra comme une

étendue admirable à un Japonais dont le pays ne bénéficie nullement d’un tel

espace.

Ces constats font du paysage un objet irréductible à une

définition universelle. En théorie, il y a donc autant de paysages, à propos

d’un site, qu’il y a d’individus pour l’interpréter. Il existe, en réalité, des

situations de partage lorsque la beauté dramatique ou sereine d’un paysage

touche de façon égale un groupe assemblé dans le même instant et sous la même

lumière au devant du même spectacle, à la condition que ce groupe partage les

mêmes clefs de lecture, la même culture. Mais nul ne saura quelle émotion

intime anime chaque individu de ce même groupe. Telle est la face

irrémédiablement cachée du paysage.

Environnement est

le juste opposé de paysage en

ce qu’il tente de livrer une lecture

objective de ce qui nous entoure. Il est aussi le versant

partageable du paysage : une lecture scientifique fournie par les

instruments d’analyse que chacun, quelle que soit sa culture, peut entendre et

apprécier de façon comparable. Ainsi mesure-t-on l’acidité ou la basicité d’un

sol (le pH) de la même façon en Europe, en Asie ou en Afrique, avec les mêmes

outils et le même langage de restitution. La valeur sonore d’un site,

l’émission de radiation d’une roche, la charge en oxyde de carbone de

l’atmosphère, le taux de pollution d’un cours d’eau, etc. s’apprécient de façon

comparable et stricte partout sur la planète, ce qui donne lieu à un

« espéranto technique » pour une lecture scientifique du milieu dans

lequel nous vivons.

Le mot environnement,

emprunté à l’anglais sans effort de traduction, désigne un ensemble

difficilement saisissable composé d’une multitude de paramètres fluctuants qui

tous ont à voir avec le vivant.

Les données environnementales d’un site autorisent ou n’autorisent pas

l’expression de la vie, favorisent ou ne favorisent pas l’expression de la

biodiversité.

1. La phusis. « Nature » mais

surtout base de la réflexion philosophique des Grecs d’Asie mineure. La(...)

2. Par les

accords de Nagoya, conclus en octobre 2010 au Japon, plus de

190 pays, à l’exception des Ét (...)

Cet ensemble insaisissable, que d’autres appellent nature, se présente ici sous

l’aspect rude et lisse d’un compte où les facteurs agissants, débarrassés de

toute expression sensible, se traduisent en débits ou en crédits, ce qui

autorise au calcul, au placement, à la spéculation. L’environnement apparaît

ainsi comme la réduction comptable et apparemment maîtrisable d’une complexité

biologique difficile à comprendre et à maîtriser. Alors que la vie ne cesse

d’inventer et d’enchaîner l’imprévisible au prévisible, les données environnementalescalibrées

et estimées permettent ce que les données naturelles1 jamais ne permettaient : la

marchandisation du vivant. Les accords de Nagoya, au sujet desquels les médias

sont restés très discrets, expriment bien cette réalité de l’économie face à la

nature, donc au jardin2.

Terme curieusement choisi pour désigner l’ensemble vivant complexe dans lequel

nous évoluons, environnement se

rapporte aux environs :

ce qui se trouve à distance de nous. La langue espagnole propose medio-ambiante, le « milieu

ambiant », et par-là suggère un état d’immersion plutôt qu’une mise à

distance. Alors qu’environnement nous

désolidarise du « vivant alentour », milieu ambiant nous rend solidaire de celui-ci en

incluant d’emblée le genre humain dans un écosystème planétaire. S’il est

possible de placer les composantes de l’environnement sur le marché, il semble

difficile de procéder de la même façon pour le milieu ambiant, à moins

d’envisager l’humanité elle-même comme une marchandise.

Ces deux termes destinés à nous livrer la nature selon la

lecture la plus scientifique et la plus objective possible aboutissent, on le

voit, à deux attitudes distinctes, à deux regards sur la vie, à deux façons

d’appréhender l’écologie ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Mais on

peut, en passant, vérifier que les mots, censés véhiculer des notions partagées

à l’échelle planétaire, traduisent en réalité différentes façons de voir le

monde. Et de ce point de vue, il est intéressant de poser métaphoriquement la

question : quelle langue voulons-nous parler ? Celle d’une suprématie

sur le vivant ou celle d’une égalité avec lui ?

3 Le

mot jardin vient

du germanique garten qui

signifie « enclos ».Le motparadis,

du latinparadisus(...)

Le jardin échappe aux divisions culturelles. Jardin ne se réfère à l’environnement que pour y

établir les règles heureuses du jardinage, et au paysage pour les seules

raisons qu’il ne cesse d’en créer. Le jardin, partout dans le monde, signifie à

la fois l’enclos et

le paradis3.

L’enclos protège. Au sein de l’enclos se trouve le

« meilleur » : ce que l’on estime être le plus précieux, le plus

beau, le plus utile et le plus équilibrant. L’idée du meilleur change avec les

temps de l’Histoire. L’architecture du jardin traduisant cette idée change en

conséquence. Il s’agit non seulement d’organiser la nature selon une scénographie

de l’apaisement mais encore d’y exprimer une pensée aboutie de l’époque à

laquelle on vit, un rapport au monde, une vision politique. Quelle que soit la

figure stylistique et l’architecture qui en découle au fil du temps, le jardin

apparaît comme le seul et unique territoire de rencontre de l’homme avec la

nature où le rêve est autorisé.

On ne dira pas qu’en dehors de l’enclos se situe le pire

(par opposition au meilleur) mais on y trouve le sauvage inconnu donc

l’inquiétude, la ville à la fois oppressante et commode, le territoire des

rencontres inattendues et des échanges nécessaires, le mélange des devoirs et

des interdits, la panoplie des règles, des obligations et des rapports

domestiques où les triviales questions de survie vident l’espace public de sa

poésie pour le présenter en un lieu d’esquives et d’affrontements. Hors du

jardin, on demande à la société humaine de suspendre un rêve pour défendre une

position sociale, ou simplement pour exister. À l’intérieur du jardin, le

harcèlement existentiel s’évanouit, il n’est plus question de savoir où se

diriger et selon quel ordre de bienséance orienter ses gestes ou son regard, il

n’est pas question de mode d’ajustement à une prétendue modernité ;

inutile d’épater les oiseaux par une quelconque performance dans un esprit

managérial de compétitivité ; au jardin, il suffit d’être et cela demande un

silence.

Le silence dont je parle ne concerne pas l’espace de

l’enclos – par nature soumis au discret vacarme des animaux – mais

celui qu’il faut aller puiser au dedans de soi-même en se débarrassant un à un

des encombrants savoirs, comme on le fait de vêtements inutiles. La présence au

jardin suppose l’esprit nu et

le corps exposé. Il est alors possible de risquer le rêve.

Le jardin autorise le désarmement ; quiconque pénètre

le jardin bardé de certitudes se trompe de porte, car même si le jardin est

« botanique », hérissé d’étiquettes savantes, ce n’est pas la science

qu’il nous demande d’apprécier avec dévotion, mais l’incroyable projet de nous

livrer les clefs du vivant grâce à l’approche scientifique, immédiatement

conjurée par l’éclat des pétales de fleurs, le vol d’un bourdon, le pèlerinage

des fourmis, le cri pleuré du pic noir et tout à coup cette lumière sur l’herbe

rousse de l’été qui rejette dans l’ombre un sous-bois inconnu, donc nouveau.

Où se place exactement le mystère ? Dans cet éclairage

décalé qui transforme un objet familier en une apparition ou dans le pouvoir

inventif de la vie – propre au jardin et à son foisonnement –

obligeant chaque jour le jardinier à changer son angle de vue ? Avant de

comprendre, soyons assuré de notre étonnement. Dans cette phase fragile de la

surprise au jardin – l’esprit nu et le corps exposé – nous mettons à

l’épreuve le regard de l’enfant du temps de sa liberté, avant qu’il n’apprenne

par cœur ou par force la litanie des règles de vie. Dans ce voyage aventureux,

le panneau « Pelouse interdite » nous ferait rire ou nous ferait

douter d’être entré dans un véritable jardin, à moins qu’il ne soit posé là simplement

pour nous étonner.

Nous ne savons pas en quoi précisément consiste le

« meilleur » puisqu’il varie avec le temps. Ce que l’on maintenait

autrefois hors de l’enclos – le sauvage, la mauvaise herbe – pénètre

aujourd’hui le jardin. Il peut même en être le sujet principal. Nous pouvons

nous demander ce qui a si brutalement changé dans l’histoire de l’humanité pour

qu’une valeur décriée devienne un trésor apprécié. Quelle est donc cette herbe

qui nous dicte sa loi ?

4 Le concept

d’écologie, proposé par le biologiste libre-penseur allemand Ernst Haeckel,

apparaît off(...)

Le jardin est une fabrique de paysage, nous l’avons dit, il se

prête aux jeux de l’environnement nous

le savons, mais en contenant le rêve,

il porte un projet de société. Tout au long de son évolution

– architecturale, stylistique – il ne cesse de refléter une vision du

monde en s’approchant le plus possible d’un idéal de vie. Mais au cours des

dernières décennies, le jardin circonscrit à l’espace du jardinier – l’hortus conclusus – change

brusquement de statut, il sort de l’enclos. Un apport sociétal considérable,

dès la première moitié du xxe siècle, modifie non seulement

l’idée du meilleur au sein de l’enclos, mais il bouleverse l’enclos lui-même au

point de le faire disparaître. L’écologie est née4.

En soi l’écologie constitue un avènement.

Destinée à situer les êtres vivants dans leur habitat et à

les comprendre au travers des relations qui les lient les uns aux autres, cette

science est avant tout un choc

culturel, un constat par lequel l’ensemble des êtres vivants se

trouvent enchaînés dans un système complexe incluant l’humanité, l’air, l’eau,

les roches et l’invisible champ des énergies, chaque élément ayant une

incidence sur tous les autres dans un espace fini : la planète.

L’analyse écologique nous amène à situer l’homme en position

d’équivalence biologique avec les autres êtres de nature, c’est-à-dire en

position d’égalité quant à la dépendance face à l’écosystème planétaire, quelle

que soit l’apparente supériorité de l’emprise humaine sur le territoire.

Contrairement à ce que véhiculent les mythes et les croyances, le voici en

situation d’immersion et

non de dominance. Il n’est plus l’être par qui tout se règle et s’organise, il

n’est plus celui vers qui tout converge, le voici en relation directe avec les

composants de l’univers terrestre, vivant au jour le jour les contrecoups de

ses propres actions. Il ne lui est plus possible d’attribuer les grands

changements aux seules forces naturelles et surnaturelles, il doit admettre sa

part active dans les réajustements biologiques de la planète. Depuis la fin

du xixe siècle, nous sommes entrés dans

l’ère anthropocène, écrit Claude Lorius5 : l’humanité

imprime son action à l’échelle du globe avec une puissance comparable aux

puissances géologiques mais à une vitesse bien plus grande. Nous sommes loin

des positions avantageuses où l’humanité perchée sur un piédestal regarde l’environnement avec calcul et

condescendance ; la voici nageant dans le bain commun de la planète, une

eau partagée, bue, transpirée, digérée, évaporée et redistribuée maintes et

maintes fois au cours des temps, toujours la même sous des formes toujours

nouvelles mais en quantité comptée ; tel est le milieu ambiant.

Avec le constat de finitude écologique, les sociétés humaines se trouvent

contraintes de réajuster leur processus de développement, leurs techniques

d’exploitation et leur système de recyclage. De tous les enseignements apportés

par l’écologie, la prise de conscience d’un espace fini et non extensible

constitue sans doute la révolution la plus lourde de conséquences, la plus

difficile à accepter.

On le voit, l’écologie bouleverse en profondeur nos

sociétés. Elle s’en prend sans le dire aux convictions établies et jusqu’alors

peu discutées. D’un côté, elle atteint les croyances et les mythes : la

position de l’homme face à la nature n’est plus conforme aux Écritures

(fig. 1). D’un autre côté, elle contredit le modèle économique du

développement illimité, incompatible avec les propres limites de l’espace

vital : la biosphère (fig. 2).

Figure 1. La troisième vision d’Hildegarde de Bingen :

l’homme au sein de l’Univers (Scivias, xiie siècle).

L’ensemble du cosmos semble se déterminer en rapport avec

l’homme.

Figure 2. La planète Terre vue depuis la

station Mir.

Une perception éloignée de

la biosphère, espace vital limité à une fine pellicule représentée

ici par la couche nuageuse.

Photographie : Jean-Pierre Haigneré.

Ces

deux atteintes aux certitudes, ancrées dans nos esprits depuis des décennies ou

des siècles, suffisent à faire de l’écologie une science mal aimée, mal

entendue, mal transmise car culpabilisante avant d’être éclairante. Mais elle a

valeur de paradigme car

elle modifie notre regard sur le monde et, partant, notre conception de la vie.

En ce début de xxie siècle, on ne fait qu’appréhender

avec réticence le véritable projet du futur en intégrant l’écologie par petits

bouts, çà et là distribués en séries de mesures cautérisantes, alors que cette

pensée révolutionnaire, je pèse mes mots, suffit à elle seule à construire un

projet politique à part entière. Comment s’y prendre ?

Que fait le jardinier ?

De tout temps, le jardinier n’a cessé d’exercer les trois

fonctions de son travail d’excellence :

·

l’organisation de l’espace,

·

la production,

·

l’entretien dans le temps.

Jusqu’au début du xxie siècle,

le jardinier était l’architecte du jardin, le pourvoyeur de fleurs, de fruits,

de légumes, celui qui taille, tond, ratisse, arrose et nourrit… Subitement le

voici responsable du vivant,

garant d’une diversité dont l’humanité entière dépend. À ce rôle nul n’est

préparé. Le jardin d’aujourd’hui, a

fortiori celui de demain, se doit d’intégrer cette pratique

exploratrice – protéger la vie – faute de quoi il met le jardinier en

danger.

Mais qui est le jardinier de ce jardin-là ?

C’est ici que s’opère le grand basculement, ce par quoi les

passagers de la Terre, en accord ou non avec les théories du changement

annoncé, cessent d’occuper le territoire, par une simple oblitération ou une

brutale exploitation de celui-ci, pour en devenir les jardiniers.

Puisqu’il s’agit de la vie, le jardinier de ce jardin-là se

transforme en un peuple. Qu’on le veuille ou non, le jardin renvoie à la

planète. Si, dans sa configuration initiale, il n’a jamais cessé d’accueillir

les espèces venues du monde entier – et par là de constituer un index planétaire – le voici

désormais écologiquement lié à l’espace voisin, lequel se trouve à son tour lié

à un autre, plus lointain et ainsi de suite, jusqu’à faire le tour de la Terre.

Le jardin d’aujourd’hui ne saurait s’en tenir à l’enclos traditionnel, il

oblige le voisinage au partage. Les insectes, les oiseaux, l’oxygène et l’eau

n’ont pour autre contenant que la surface de la Terre et l’épaisseur de la

biosphère, ils franchissent les barrières institutionnelles. Toute clôture à

l’intérieur du jardin planétaire relève de l’illusion et s’apparente à une

archaïque vision de la maîtrise du vivant.

Cependant, les limites du jardin planétaire existent bien

réellement, elles se situent aux limites mêmes de la biosphère, du sommet de la

troposphère aux premières épaisseurs de la lithosphère. La planète ainsi perçue

répond bien aux définitions du jardin : nous voici dans un enclos commun. S’agit-il pour

autant d’un paradis ?

À l’intérieur de ces limites, dans le cœur animé de la

biosphère, là où se développent les micro-organismes, où s’agitent les animaux

et les humains, il n’est question que de partage. Seulement cela. À titre d’exemple, nous

partageons l’air chargé de l’oxygène produit par les océans et les forêts. Tout

est partage. Partage obligatoire pour les raisons évidentes de finitude ; il s’accompagne

d’un recyclage de toutes choses, lui aussi rendu obligatoire, au sein d’un

système considéré comme unique et clos.

C’est pourquoi les processus de captation du bien commun

organisés par les puissantes entreprises multinationales – le décompte et

la marchandisation du vivant par exemple – agissent à l’encontre de

l’équité dans la mécanique du partage de ce bien commun qu’est la nature. La

totalité du modèle économique sur lequel reposent nos sociétés s’oppose

frontalement au jardin planétaire, non seulement en déréglant les équilibres du

partage équitable des biens communs, mais aussi en altérant les capacités

biologiques du jardin lui-même, menaçant ainsi la vie sur Terre. Dans ce

jardin-là, le jardinier a besoin d’urgence d’un assistant talentueux et rêveur :

un nouvel économiste.

·

6 « Économiser signifie prendre

soin » (Bernard Stiegler, Ce qui vaut la peine d’être vécu. De la

pha (...)

Celui-ci n’envisage pas la mise en œuvre et l’évolution du

jardin en se pliant aux lois du marché, qui exigent une toujours plus grande

consommation de tout dans un univers prétendu ultralibéral car dérégulé, plié à

la dictature de la spéculation. Il porte son attention sur ce qui installe et

valorise le vivant sans assistance, en s’inspirant des capacités naturelles de

celui-ci à s’autogérer. Autrement dit, il « économise », il fait son

métier6 ! Il constate qu’un excès d’eau ou

de nourriture conduit à la mort des espèces qu’il prétend protéger. Il apprécie

l’arbre abandonnant son feuillage à l’arrivée des froids ou à la fin d’une trop

grande sécheresse, ménageant ainsi ses dépenses d’énergie au point de

s’endormir. Il s’étonne du long sommeil des semences, capables de vivre sans en

avoir l’air durant des mois, des années, des siècles en l’attente des

circonstances favorables pour germer et entamer le cycle des échanges d’énergie

qui feront exister la plante. Il s’intéresse à l’ajustement des êtres à leur

milieu et vérifie que toutes les espèces ne s’accommodent pas du même sol ou du

même climat, mais il constate qu’en chaque lieu, quelle que soit la pauvreté

des sols, des plantes et des animaux s’installent. Ce faisant, il établit deux

grands principes économiques que les sociétés humaines semblent avoir

oubliés :

·

le non-endettement,

·

la localisation des échanges.

Le non-endettement consiste à gérer les flux entrants et

sortants – eau, sels minéraux, énergie solaire – de façon à ce qu’ils

s’équilibrent sans créer de déficit, augmentant ou diminuant en fonction des

offres et des nécessités, sans plus.

La localisation des échanges semble caractériser le monde

végétal assigné à demeure tandis que le monde animal, en mouvement, pourrait

s’en affranchir. En réalité, les plantes comme les animaux (migrateurs ou non)

élisent un site à leur convenance en instaurant le meilleur système d’échange

pour la moindre dépense possible. Tel est le biotope, milieu choisi par l’être en quête de conditions

naturelles compatibles avec ses exigences de vie.

En s’avisant du « faire avec » dans le biotope

concerné, l’assistant du jardinier, l’économiste rêveur – engage un projet

de société où le jardin, forcément soumis à la vision planétaire, se déploie en

réalité par une série d’échanges localisés dans un souci de la non-dépense.

Comme on le voit, le principe bien diffusé dans la sphère altermondialiste

d’une « vision globale / action locale », s’il ne s’inspire pas

directement des fonctionnements de la nature, trouve dans celle-ci un modèle

direct et complexe. Par les multiples biotopes et les multiples espèces encore

en présence sur la planète (la biodiversité), il trouve là un modèle infiniment

déclinable dont chaque résolution par ailleurs non transposable, correspond à

un lieu, à un milieu et à un ensemble vivant particuliers.

Dans ces conditions, et seulement dans celles-ci, s’instaure

le jardin représentatif de l’idée du « meilleur » en ce début de

siècle : faire le plus

possible « avec », le moins possible « contre » les

énergies en place en un lieu déterminé.

Deux questions alors se posent :

·

Ainsi localisé dans un rapport d’échanges

inféodés au biotope, le jardin prétendu libéré de son enclos d’origine

viendrait-il à s’enclore à nouveau, instaurant ainsi des barrières d’échanges

matériels ou des barrières idéologiques ?

·

Un tel jardin pourrait-il s’accommoder des

formes connues et répertoriées par l’Histoire ? Quelle architecture,

quelle esthétique, quel art pour l’idée du meilleur aujourd’hui ?

La première question pointe sur la réalité et la nécessité

des échanges distants. Le biotope, en tant que milieu défini, ne se présente

jamais comme un territoire aux frontières infranchissables. Les oiseaux le

savent bien, les mammifères et les insectes aussi. Les plantes vagabondes

également, n’hésitant pas à expérimenter un nouvel habitat dès lors que les

conditions d’accueil à leur tempérament pionnier leur sont favorables : un

petit labour, un accident de sol, un soulèvement de taupinière et voilà le sol

nu prêt à recevoir les espèces venues d’ailleurs.

Certaines de ces espèces vont se plaire et s’installer

durablement. Quelques-unes vont se développer exagérément et inquiéter le

jardinier. Dans certains cas, elles seront montrées du doigt, décrétées

indésirables, invasives, pestes végétales à éradiquer absolument. Dans la

majorité des cas, elles seront tolérées, voire appréciées comme tout exotisme

ou toute nouveauté capable de susciter la curiosité, l’étonnement.

Quoi qu’il en soit, la composition floristique et

faunistique du biotope – on pourrait dire du jardin – évolue avec le

temps. Elle donne naissance à ce que la science d’aujourd’hui, dans un élan de

compréhension à l’égard de tout ce qui advient sans prévenir, appelle un écosystème émergent.

Un écosystème émergent n’est autre qu’un territoire de

réajustement des énergies exogènes aux énergies endogènes, un lieu permanent dubrassage planétaire agissant

comme une des mécaniques principales de l’évolution sur Terre (fig. 3).

Une espèce venue de loin, viable dans un biotope élu

deviendra, avec le temps et avec ce que l’on appelle mystérieusement une réponse du milieu, une espèce

écologiquement assimilée à ce milieu.

Le schéma des échanges

proches et lointains montrés sur ce dessin correspond à une interprétation des

échanges économiques souhaitables pour une société nouvelle. Il fait partie

d’une série de dessins exposés à la Biennale d’art contemporain de Melle en

2009 sur le thème de « l’homme symbiotique ». Ce même schéma est

applicable aux échanges d’énergie entre les biotopes naturels. Chaque biotope

est destiné à évoluer sous la pression des influences naturelles externes comme

chaque société humaine sous la pression des influences culturelles externes.

Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Si chaque biotope occupant la surface du globe se voit

soumis à un tel mécanisme, on comprend que la planète, en tant que jardin

constitué de l’addition de tous ces biotopes, se voit soumise à un perpétuel

réajustement.

Dans ces conditions, le jardinier (ou le paysagiste) ne

saurait s’en tenir au projet dessiné du jardin (ou du paysage) et à sa mise en

place en estimant celui-ci immuable. Maintenir dans le temps l’image initiale

relève de l’illusion et ne semble destiné qu’à assurer le maître d’œuvre d’une

soi-disant maîtrise de l’œuvre. Il faut ici se dégager radicalement du contrat

absurde par lequel le paysagiste (ou le jardinier) se trouverait garant d’un

paysage définitif, contrat abusivement copié sur celui des architectes et,

malheureusement, toujours en vigueur. À la réception du chantier, l’architecte

peut estimer que la maison est finie ; à la réception du chantier, le

paysagiste sait que le jardin commence.

Il ne finit pas. Il n’est jamais fini mais il évolue comme

tout système vivant au sein de l’espace fini. Le jardin est dans le jardinier. Il existe par

le jardinage. Que

devient sa forme dans le temps ?

C’est ici la deuxième question. En quoi l’écologie,

subitement intégrée aux dimensions historiques du jardin, vient-elle perturber

l’aspect formel, le réglage esthétique, l’excellence artistique ?

Le jardin écologique peut-il répondre aux exigences d’un

enseignement dans le cadre d’une chaire de Création artistique au Collège de

France si cette même création, constamment mise à mal, souffre de la confusion

des formes sans cesse renouvelées ?

Qu’est-ce que l’évolution de la forme soumise aux dynamiques

biologiques dans l’espace fini ?

Jusqu’au début du xxe siècle,

avant l’avènement de l’écologie, on pouvait envisager l’évolution formelle de

l’espace comme un développement spatial, une extension, un accroissement ainsi

qu’on peut le voir à propos des villes. Accroissement tridimensionnel, gagnant

les surfaces du territoire et les volumes de l’atmosphère, accroissement des

activités et des modes de communication sous la pression de l’accroissement

démographique (fig. 4).

À partir du milieu du xxe siècle,

et bien que cela répugne aux désirs expansifs de l’humanité et aux règles

irresponsables de son économie dominante, il n’est plus possible d’envisager

l’évolution formelle de l’espace comme un simple déploiement, une simple

prolifération des inventions de l’esprit, devenues les objets et les matières

oblitérant durablement la peau de la Terre. En épuisant les surfaces du corps,

le tatouage vient à bout de sa propre expression. Il ne reste plus qu’à effacer

pour tout recommencer. Est-ce possible (fig. 5) ?

Figure 4. L’évolution des sociétés envisagée comme une

expansion progressive des habitats au détriment de l’espace libre.

Figure 5. L’évolution des sociétés envisagée comme une

réécriture des principes de vie au sein d’un même espace (recyclage).

Pour les sociétés soumises aux logiques du visible, la forme

apparaît en pleine lecture sous l’aspect simplifié de la géométrie, l’espace mesurable.

L’architecture – des bâtiments ou des jardins – exploite abondamment

les vertus de la géométrie jusqu’à dresser une ordonnance du jeu des

formes : accélération ou ralentissement des perspectives, nombre d’or,

règles de construction. L’art, à ces conditions, revient au talent de

l’agencement et se contente du réglage esthétique des matières et des lumières

capables de les animer dans la géométrie voulue.

·

7 Henri

Laborit, La Nouvelle Grille, Gallimard, coll. « Folio

essais », 1985.

Le jardin, à cause de la préséance donnée au vivant,

bouleverse ces lois. Pour un biologiste, nous dit Henri Laborit7, la forme n’est qu’une

étape transitoire sur le chemin de l’évolution, c’est un signal, une information. Il s’agit

d’abord d’un message. Tout message, formellement codé, reçu par un organisme

vivant, est aussitôt interprété, complexifié et renvoyé dans l’environnement.

La forme cesse d’être une fin en soi pour devenir un moyen de communication au

service de la vie.

Nous, jardiniers, pouvons-nous abandonner la composition

formelle de l’espace, si lisible, si spectaculaire, au profit d’un échange de

messages dont, au demeurant, nous ne comprenons pas grand-chose ? Ceci, au

nom de la vie ? Comment intervenir dans l’obscure et invisible

communication physico-chimique des espèces qui nous entourent ? Que

signifie précisément effacer

pour tout recommencer dans un modèle de société où l’effacement

demanderait autant d’énergie, sinon plus, que la création d’origine ?

Les avancées de la science nous amènent à considérer

l’ensemble des espèces présentes sur Terre – la biodiversité – comme

un appareil d’une étonnante complexité dont chaque élément se trouve en

permanence connecté avec tous les autres. L’Internet biologique fonctionne

depuis la nuit des temps. Où se trouve notre place dans cette gigantesque

discussion ?

Si, au nom de la sauvegarde de la diversité, c’est-à-dire de

la vie sur Terre, l’information biologique doit prendre le pas sur la forme en

tant que préséance dans le projet de paysage ou celui de jardin, alors

l’artiste doit changer d’outils pour faire émerger son œuvre et, avant cela, il

doit changer de regard.

Considérer l’épaisseur du vivant, au sein d’une friche,

comme un système ordonné où chaque être et chaque comportement répondent à une

logique biologique pour s’inviter au débat – ne serait-ce que pour y faire

sa place –, c’est renoncer à la violence de la mise en forme

architecturale pour initier un dialogue où le jardinier, avant d’intervenir, fait

appel au génie naturel.

Par génie

naturel, il faut entendre le pouvoir des espèces animales et

végétales à régler naturellement leurs rapports en vue de se développer au

mieux dans la dynamique quotidienne de l’évolution. La nature, dans sa

complexité, a mis au point un nombre considérable de signaux, d’avertissements,

de déclencheurs de réactions en chaîne, de régulateurs de surpopulations,

d’assistances et de prédations qui « jardinent » le territoire sans

aucune intervention humaine. Cette débauche d’énergie s’opère en réalité dans

une économie d’échange, au rythme d’une musique naturelle que chacun peut

entendre : le cri d’un oiseau, la stridulation d’un orthoptère, le vent

dans un feuillage portant l’information masquée d’un prédateur ou d’un ami, la

distance entre les frondaisons laissant voir le ciel (fig. 6). Tout est

message.

La lumière résulte d’une mise à distance des frondaisons

d’arbres adultes appartenant à la même espèce (ici, Samanea saman en Australie, au

nord de Cairns).Cette mise à distance correspond à des échanges entre les

houppiers. On ignore la nature et les raisons de ces échanges.

Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Tant d’énergie gratuite : le jardinier n’a qu’à se

mettre à l’écoute pour en tirer parti, comprendre avant d’agir et ainsi limiter

son intervention. Faire le plus

possible avec, le moins possible contre.

Ainsi l’artiste du jardin à venir devra-t-il accepter la

formidable collaboration de la nature comme co-signataire de son œuvre. Il ne saurait être l’auteur

du tout, mais seulement d’un fragment de l’espace et, pour faire durer son

œuvre, il doit s’accommoder du temps en infléchissant les directions prises par

la nature sans pour autant les contredire.

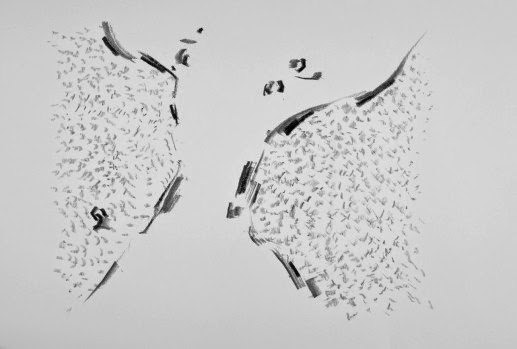

Si l’on tentait de faire figurer la part d’intervention de

l’artiste dans cette aventure du jardin, il faudrait la réduire à un trait,

peut-être même à un point placé dans l’ensemble profus et vaste du territoire

laissé à la nature (fig. 7 et 8).

La part de l’intervention de l’artiste (traits et points

soutenus) permettant une scénographie particulière de l’espace envisagé ne

signifie pas un abandon de ses prérogatives sur le milieu vivant (petits

points) mais une limitation de son action formelle à ce qui rend lisible son

message.

Copyleft

Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Jardin de l’École normale supérieure de Lyon, site Descartes

(Lettres et sciences humaines).

Copyleft

Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Le jardin résulte toujours d’une action combinée de l’homme

avec la nature, mais ici la dépense

d’énergie contraire est portée à sa plus faible

expression : elle doit se placer au juste endroit pour que l’ensemble dû au génie naturel

devienne finalement un jardin.

Ici intervient l’excellence de l’artiste : il exerce

son art au traitement des limites.

L’artiste du paysage heureux, capable d’entretenir et de

développer la vie dans son jardin, ne s’interpose pas dans le rapport naturel

des échanges, il le valorise par une scénographie appropriée. Un socle, une

démarcation, un dénivelé, une limite – fût-elle épaisse comme une lisière

de forêt – dont la forme s’accorde

autant au sens du projet proposé qu’au respect de la vie.

Comment devient-on un artiste des limites ? N’est-ce

pas réduire l’artiste à une tâche mineure que de l’assigner aux seules

interventions de limites ?

Nous entrons ici dans le domaine élargi de l’immatière, le territoire de la

connaissance. Il est en réalité bien plus difficile de traiter la limite avec

justesse, en laissant s’exprimer le génie naturel dans sa meilleure expression,

qu’en intervenant avec violence sur l’ensemble vivant pour ne faire apparaître

que le geste final de l’architecture. Car cela suppose un savoir.

L’intervention ponctuelle et marginale du jardinier des limites s’opère à

partir d’une reconnaissance précise des espèces et des comportements en

jeu : observer, déterminer et comprendre le vivant. Mais en quel lieu

aujourd’hui fait-on ses classes pour observer, déterminer et comprendre le

vivant ? Existe-t-il une école du jardin planétaire, une école du génie

naturel, un système éducatif à disposition de tous où la compréhension du

vivant – à commencer par l’alphabet : savoir nommer (ce qui a un nom

existe, ce qui n’a pas de nom n’existe pas) – prime sur toute autre

discipline ?

·

8 Yves Delange, Plaidoyer

pour les sciences naturelles : dès l’enfance, faire aimer la nature et la v (...)

À de très rares exceptions près, ce système éducatif à la

portée de tous n’existe pas en France. La botanique (l’alphabet de la flore),

progressivement abandonnée, n’est enseignée que ponctuellement et partiellement

dans les établissements spécialisés destinés à la formation agricole, horticole

et paysagiste. Les disciplines fondamentales pour la compréhension des

écosystèmes – l’entomologie, l’ornithologie par exemple – inexistantes

dans l’enseignement officiel, reviennent aux amateurs et aux savants isolés,

comme si la nature, trop compliquée, devait indéfiniment demeurer l’apanage des

hyper-spécialistes ou des poètes8.

·

9 L’une des

exceptions intéressantes, en matière de centres de formation appliquée à la

nature et au(...)

Nous avons changé de règne, nous avons changé d’ère,

l’Anthropocène d’office nous assimile à la nature. Si nous n’acceptons pas

cette assimilation par un effort d’humilité, nous continuerons à nous en croire

distants pour la dominer, c’est-à-dire, finalement, la détruire. Nous sachant

au terme de cette chaîne de dépendance qui nous lie à elle, il ne nous est plus

possible d’agir autrement que dans un rapport de connivence et de partage9.

Nous savons le paysage intimement lié à notre lecture

subjective et culturelle, l’environnement dédié à un décompte objectif des

composantes du vivant, le jardin territoire du rêve, accueil du meilleur et

projet politique.

Nous observons la puissance du constat écologique et la

capacité de celui-ci à reformuler les idées du « meilleur » au sein

de ce qui devient alors le jardin planétaire. Nous vivons sous l’emprise de ce

choc sans avoir pris les mesures de son amortissement et de son intégration à

la vie courante, mais nous en avons la conscience.

Nous assistons à l’effondrement d’un système économique basé

sur l’exploitation fictive d’inépuisables ressources. Dans le même temps, nous

assistons aux expérimentations multiples et localisées des économistes rêveurs

et des jardiniers humanistes engageant les modèles du futur. Nous constatons la

part à la fois infime et décisive de l’artiste sur ces modèles en ce qu’il

modifie le tout par une intervention sur les limites et non sur la totalité du

système.

Nous avons compris que le système, fût-il émergent, issu du

brassage planétaire et en constante évolution, n’est pas réductible à

l’évaluation comptable des agences de notation – gadget à l’usage de peuples

infantiles et des joueurs de poker. Il s’agit d’un ensemble complexe impliquant

la profondeur de l’âme en même temps que les caprices du vent et la

transformation d’une goutte de pluie en un flocon de neige, en un lieu unique

et non renouvelable : la planète.

Pour avancer et construire le projet de demain – le

jardin de demain –, il nous reste au moins deux champs d’investigation

posant des questions auxquelles nous devons en urgence apporter des réponses.

La première concerne l’absolue nécessité du recyclage en territoire

fini. Le constat de finitude écologique s’oppose en apparence à la poésie du

monde en ce qu’il nous assigne à la matière sans laisser l’esprit dans cet état

de grâce que l’on concède volontiers à l’enfance : l’insouciance.

On nous demande de reconnaître, de trier, d’organiser, de

redistribuer l’ensemble des déchets produits par nos sociétés

consuméristes : l’énergie est transformée, difficilement utilisable et

finalement jetable. Doit-on mettre la poussière sous le tapis, les déchets

nucléaires au fond des fosses marines et fermer les yeux, ou chercher la

solution du bon recyclage ? Comment replacer dans l’environnement (donc

dans le paysage et dans le jardin) l’énergie qu’on lui prend ? Peut-on

opérer ce replacement sans disqualifier le milieu concerné ? Comment

remettre dans la rivière de l’eau non polluée après usage ?

Que serait la ville recyclable ? Comment concevoir des

objets de consommation en vue de leur recyclage obligé ? Qu’est-ce qu’une

architecture recyclable, sinon éphémère et fragile, capable de se décomposer

pour se reconstituer ? Quelles sociétés accepteront de voir disparaître

leurs constructions pour des questions de finitude écologique et

spatiale ? Si les traces disparaissent, la mémoire s’efface en tant que marqueur

de paysage. La voici sélective et ciblée, réduite à la tradition orale, aux

textes, à l’immatière et

à quelques monuments pour lesquels on aura souhaité, sans trop y croire, une

certaine éternité. Dans notre jardin planétaire, sommes-nous prêts à envisager

toute chose comme à la fois éphémère et transformable ? Notre maison

peut-elle devenir une automobile, notre automobile un ordinateur et celui-ci un

jardin ?

Au jardin nous savons que les feuilles en décomposition sont

la nourriture des fraises et des poireaux, la litière temporaire des racines du

chêne. Le recyclage naturel extrêmement précis, mis au point depuis des

millénaires, entretient la vitalité des sols et de l’air, l’expression de la

diversité (fig. 9). Toute intrusion maladroite et pérenne plaçant dans le

jardin un objet inerte menace le recyclage naturel et vise à la stérilisation

de l’espace impacté, à moins de transformer les parois de cet objet en un sol

nouveau.La ville recyclable à la

mémoire ciblée serait alors un compromis d’architecture

éphémère et d’architecture durable transformée en jardin. Puisque nous sommes

dans l’obligation du recyclage, le projet urbain de demain pourrait bien

s’inspirer de cette partition entre le recyclable industriel et le recyclable

naturel. L’un dépense l’énergie que l’autre produit.

Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Il s’agit d’un chantier considérable. Sans doute la plus

vaste entreprise humaine depuis l’histoire de la sédentarisation des peuples

qui tous furent nomades avant d’inscrire au sol leurs premières fondations et,

partant, leur premier jardin. Il n’est plus question désormais de faire durer

la ville, le paysage ou la planète. Il est question de réinventer l’espace de

vie en y recyclant la production d’apparence inutile venue de toutes les

sources de consommations – ce qu’on appelle déchets – pour les

transformer en matériaux de construction et d’usage courant. En choisissant

comme slogan O lixo que no e

lixo (« un déchet qui n’est pas un déchet »), la

ville de Curitiba au Brésil anticipe les urgences du futur et propose un des

modèles possibles de gouvernance urbaine.

Le risque majeur d’une telle évolution est la probable

récupération par le marché, une sorte de « grenellisation »

planétaire obligeant les sociétés à produire toujours plus de déchets pour

reconstruire toujours plus et

spéculer. Mais il existe un court-circuit à cette folie : produire

toujoursmoins de

déchets, tel est le pouvoir du citoyen, celui du boycott et du libre choix qui

passe par le renoncement, non à ce qui nous semble superflu, ce luxe nous est

vital, mais à ce qui nous semble inutile, non ajusté à nous-même. On ne peut

faire boire à une plante plus d’eau qu’elle ne peut en absorber au risque de la

noyer. On le sait, le chantier est immense. Mais, d’une façon secrète et

parallèle, il est engagé. Sans le dire et par force, sous la pression des

effondrements du système, une multitude d’initiatives dispersées mais actives

construit les bases d’un jardin éloigné des économies marchandes. Le voici

vibrant, atomisé, constitué d’identités associées à chaque biotope où les

productions, distributions et recyclages s’opèrent localement.

L’artiste du jardin

atomisé est donc celui qui voyage d’un écosystème à l’autre et qui saura, par

comparaison et grâce au voyage – c’est-à-dire grâce à une vision

globale – proposer la meilleure solution locale.

Mais à quelle vitesse engager le voyage ? Quel délai

pour le recyclage ? Faut-il courir ou s’arrêter ?

Voici le deuxième champ d’investigation des chantiers du

futur : le temps, son usage, sa prise et son abandon.

Pour des raisons liées aux saisons, au rythme des flux dans

l’organisme des plantes, à l’incidence énergétique du soleil, à l’abondance ou

à la rareté de l’eau, les végétaux prennent leur temps. Ils se décident au

développement lorsque les circonstances nécessaires au développement sont

réunies. Accélérer le processus les amènerait à croître dans des conditions

menaçant leur propre vie. Alors ils attendent le moment venu. Le bon moment. Ni

crédit ni dette de temps. À aucun moment le temps ne représente un placement,

un objet de spéculation, il est juste ou

alors il n’est pas.

L’exemple le plus puissant, et pourtant le moins regardé

sous cet angle, est la graine : la semence en sommeil. La graine retient

le temps. Nous ne savons pas jusqu’à quel point, elle non plus. Elle attend le

moment venu. Elle retient et elle efface le temps. Entre l’instant de sa

naissance, à partir du fruit, et l’instant de sa croissance, il ne se passe

rien. Rien pendant des semaines, des mois, des années. Parfois des siècles.

Ce rien efface le temps mais il contient la vie. Sans doute

ne sommes-nous pas suffisamment avisés de l’extrême performance de cette vie en

dormance. Comment résister aux conditions du désert pendant des décennies et

subitement fleurir à l’occasion d’une pluie, comment patienter au fond d’un sol

et attendre un retournement (le travail d’une taupe ?) pour se déployer,

comment s’enkyster au point de supporter le gel, comment réduire sa

respiration, son évaporation, ses échanges avec l’extérieur ? D’une telle

apnée biologique, aucun autre organisme n’est capable. C’est l’exemple le plus

spectaculaire d’une parfaite et totale économie. Et pourtant, une graine, c’est

petit.

À partir des semences, nous sommes assurés de créer des

paysages adaptés car elles savent ce que nous ne savons pas : le choix du

bon moment, celui du juste temps. À partir des semences, les jardiniers

accomplissent la plus digne des performances humaines : produire la

nourriture. Ils tiennent entre leurs mains à la fois la vie et le temps qu’ils

reconduisent ainsi de saison en saison. C’est pourquoi toute manipulation sur

les semences, toute entreprise de captation d’une espèce par le brevetage

– la stérilisation des espèces en première génération ou l’obtention de

variétés stériles conduisant à une obligation de rachat – ne s’apparente

pas à un crime, c’est un crime.

Le jardinier de demain n’est pas un justicier, ce n’est pas

à lui de rétablir les règles de l’équité, mais il peut compter sur les lois du

génie naturel, les comprendre et les favoriser. Il peut redistribuer les

graines de sa propre production dans un rapport de gratuité où il est question

à la fois d’échanger le temps et la puissance inventive du génie naturel. Nous

ne savons pas exactement ce que donnera la graine. Nous savons qu’elle nous

surprendra. Le jardinier ne se heurte pas au temps, il l’accompagne.

J’achève ce parcours au jardin en insistant sur

l’objet-temps. Aucune autre civilisation que la nôtre ne l’a si violemment

malmené. Les névroses conjuguées de la performance et de la compétitivité

– faisant de l’autre un ennemi et non un voisin, encore moins un

ami – ont transformé le parcours en exploit, le voyage en déplacement et

l’évaluation de toute chose en gain de temps par la vitesse.

Que faisons-nous du temps ainsi gagné ? N’est-il pas

immédiatement réinvesti dans une course au temps ? Celui qui, par hasard,

ne répond pas aux injonctions du système se voit culpabilisé, c’est un

paresseux, un oisif, il n’a rien à faire dans la société de la rentabilité du

temps, il sera pénalisé.

Au jardin, le système du temps gagné ou perdu s’effondre de

lui-même, il n’a simplement aucune raison d’être. La thérapie naturelle du

jardinage vient du temps suspendu, celui que l’on ne maîtrise pas mais qui,

d’une certaine façon, nous tient debout. Lorsqu’on met une graine en terre,

c’est un devenir qui s’annonce, le passé s’efface, la nostalgie au jardin n’a

pas cours. Le jardin est un lieu privilégié du futur, un territoire mental d’espérance.

·

10 « Le secret du

rêve », document fourni par Adrienne Cazeilles, mémoire des Aspres et du

Roussillon,(...)

Nous pourrions nous arrêter sur ces mots, ils ouvrent une

porte sur un futur heureux. Mais avant de conclure je propose un détour. En

cessant d’exercer notre regard à partir de l’Occident, nous allons à la

rencontre d’autres « mondes », d’autres pensées, d’autres

imaginaires, d’autres créations, d’autres cosmologies. Le jardin planétaire

nous en assure : la façon dont on imagine le monde a une répercussion

immédiate sur la façon dont on s’en occupe. Pour certaines civilisations, le mot jardin ne signifie rien. Je

m’étais étonné de l’absence de jardin dans les territoires aborigènes

d’Australie et mes questions sur ce sujet restaient sans réponses ;

jusqu’au jour où l’on porta à ma connaissance le message fondateur de cette

civilisation sous la forme d’un long poème dédié à la création10. L’Esprit en rêvant

s’adresse aux êtres de vie et s’assure de leur capacité au rêve mais, en dépit

de cette capacité, aucun ne maîtrise le « secret du rêve ». À

l’exception de l’homme, dernier être consulté dans la liste illustrant le

vivant. Après ce long travail, l’Esprit fatigué s’est couché dans la terre où

désormais il repose. Qui oserait le déranger, retourner le sol, blesser la

Terre ? Que signifie un jardin dans ces conditions ?

Référence au film de Werner Herzog Le pays où rêvent les fourmis vertes (1984) qui montre

comment une tribu aborigène affronte les bulldozers venus ouvrir une carrière

dans un pays où « rêvent les fourmis vertes », comment ils se

heurtent à cette violence jusqu’à en mourir.

Le mythe aborigène australien (fig. 10) s’accorde à une

histoire humaine où le nomadisme transformait le territoire en pourvoyeur du

bien commun : un jardin

sans jardinier. Tout le contraire de ce que nous venons de dire.

Cette heure passée en « leçon » pourrait se doubler d’une

« contre-leçon » où le jardin et le paysage tels que nos

civilisations les ont imaginés et développés seraient mis en péril par une

haute vision du génie naturel, un

autre monde en effet. Il

se pourrait que cela nous aide à inventer un modèle nouveau, adapté à la

finitude de l’espace et à la fragilité de la vie sur cette planète. Pour cela,

nous aurions besoin d’un peu de temps. Non ce temps de l’urgence et de la

compétition, mais celui de la création, permanent territoire de la subversion,

tout entier contenu dans l’art.

Une situation d’immersion ; regarder à hauteur d’herbe.

Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.

Alors, j’invite les oisifs, les prétendus inutiles, les

lents, les accidentés de la vitesse à venir construire le projet de demain.

Nous avons besoin de leur résistance à l’immédiate réponse, de leur capacité à

s’étonner, à prendre le temps et à le laisser suivre son cours. Ensemble, nous

pourrons nous attarder à la simplicité d’une fleur (fig. 11), son éclat

dans la lumière, cette annonce d’un fruit, une aventure promise, une graine,

une invention forcément. Nous pourrons en faire le dessin et peut-être lui

donner un paysage. Nous pourrons même lui donner un nom.

Alors elle existera.

ANNEXES

La vidéo de la leçon inaugurale est disponible sur le site

du Collège de France :http://www.college-de-france.fr/site/gilles-clement/inaugural-lecture-2011-12-01-18h00.htm

NOTES

1 La phusis.

« Nature » mais surtout base de la réflexion philosophique des Grecs

d’Asie mineure. La phusis s’oppose au nomos, la

loi. Le terme s’applique aussi au processus de croissance, à l’évolution.

2 Par les accords de Nagoya, conclus en

octobre 2010 au Japon, plus de 190 pays, à l’exception des

États-Unis, adoptent pour 2020 un plan stratégique visant à freiner l’érosion

de la diversité sur la planète. Le point critique porte sur le protocole (en

négociation depuis les huit années précédant les accords) organisant le partage

des bénéfices tirés par les industries de la pharmacie et de la cosmétique à

partir des ressources génétiques des « pays du Sud ».

3 Le mot jardin vient du

germanique garten qui signifie « enclos ».Le motparadis,

du latin paradisus, du grec paradeisos, lui-même du

persan pairidaeza, « enclos », de pairi,

« autour » (qui donnera peri en grec) et daeza,

« rampant ».

4 Le concept d’écologie, proposé par le

biologiste libre-penseur allemand Ernst Haeckel, apparaît officiellement en

1866.

5 Claude Lorius et Laurent Carpentier, Voyage

dans l’Anthropocène, Actes Sud, 2011.

6 « Économiser signifie prendre

soin » (Bernard Stiegler, Ce qui vaut la peine d’être vécu. De la

pharmacologie, Flammarion, 2010, chap. 5).

7 Henri Laborit, La Nouvelle

Grille, Gallimard, coll. « Folio essais », 1985.

8 Yves Delange, Plaidoyer pour

les sciences naturelles : dès l’enfance, faire aimer la nature et la vie,

L’Harmattan, 2009.

9 L’une des exceptions intéressantes, en

matière de centres de formation appliquée à la nature et au paysage, est la

récente initiative de la communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, qui

a inauguré le 15 avril 2011 une structure pédagogique initialement

intitulée « École de la reconnaissance de la diversité en ville »,

devenue « École du jardin planétaire » à l’initiative de la ville de

Viry-Châtillon.

10 « Le secret du rêve »,

document fourni par Adrienne Cazeilles, mémoire des Aspres et du Roussillon,

auteure de Quand on avait tant de racines (2003) etVoyage

autour de mon jardin (2011) aux éditions Trabucaire.

LIST OF ILLUSTRATIONS

Title

|

Figure 1. La

troisième vision d’Hildegarde de Bingen : l’homme au sein de l’Univers (Scivias,

xiie siècle).

|

||

Caption

|

L’ensemble du cosmos semble se

déterminer en rapport avec l’homme.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 2.1M

|

||

Title

|

Figure 2. La

planète Terre vue depuis la station Mir.

|

||

Caption

|

Une perception éloignée de la biosphère,

espace vital limité à une fine pellicule représentée ici par la couche

nuageuse.

|

||

Credits

|

Photographie : Jean-Pierre

Haigneré.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 728k

|

||

Title

|

Figure 3

|

||

Caption

|

Le schéma des échanges proches et

lointains montrés sur ce dessin correspond à une interprétation des échanges

économiques souhaitables pour une société nouvelle. Il fait partie d’une

série de dessins exposés à la Biennale d’art contemporain de Melle en 2009

sur le thème de « l’homme symbiotique ». Ce même schéma est applicable

aux échanges d’énergie entre les biotopes naturels. Chaque biotope est

destiné à évoluer sous la pression des influences naturelles externes comme

chaque société humaine sous la pression des influences culturelles externes.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/png, 701k

|

||

Title

|

Figure 4.

L’évolution des sociétés envisagée comme une expansion progressive des

habitats au détriment de l’espace libre.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 336k

|

||

Title

|

Figure 5.

L’évolution des sociétés envisagée comme une réécriture des principes de vie

au sein d’un même espace (recyclage).

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 352k

|

||

Title

|

Figure 6.

« Fissure de timidité ».

|

||

Caption

|

La lumière résulte d’une mise à

distance des frondaisons d’arbres adultes appartenant à la même espèce

(ici, Samanea saman en Australie, au nord de Cairns).Cette

mise à distance correspond à des échanges entre les houppiers. On ignore la

nature et les raisons de ces échanges.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 1.3M

|

||

Title

|

Figure 7

|

||

Caption

|

La part de l’intervention de l’artiste

(traits et points soutenus) permettant une scénographie particulière de

l’espace envisagé ne signifie pas un abandon de ses prérogatives sur le

milieu vivant (petits points) mais une limitation de son action formelle à ce

qui rend lisible son message.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 460k

|

||

Title

|

Figure 8. Le chemin

comme principe scénographique de « limite ».

|

||

Caption

|

Jardin de l’École normale supérieure

de Lyon, site Descartes (Lettres et sciences humaines).

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 668k

|

||

Title

|

Figure 9. L’arbre,

symbole du recyclage permanent.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/png, 971k

|

||

Title

|

Figure 10. Fourmis

vertes (Cairns, Queensland, Australie).

|

||

Caption

|

Référence au film de Werner

Herzog Le pays où rêvent les fourmis vertes (1984) qui

montre comment une tribu aborigène affronte les bulldozers venus ouvrir une

carrière dans un pays où « rêvent les fourmis vertes », comment ils

se heurtent à cette violence jusqu’à en mourir.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 260k

|

||

Title

|

Figure 11. Le gazé

(Aporia crataegi) sur une scabieuse (Scabiosasuccisa).

|

||

Caption

|

Une situation d’immersion ;

regarder à hauteur d’herbe.

|

||

Credits

|

Copyleft Gilles Clément, licence Art

libre 1.3.

|

||

URL

|

|||

File

|

image/jpeg, 682k

|

AUTHOR

Gilles Clément

Professeur invité sur la chaire annuelle de Création artistique

pour l’année académique 2011-2012

© Collège de France, 2012

Terms of use: http://www.openedition.org/6540

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.